Una visita in qualsiasi farmacia rivela una realtà: gli integratori di calcio e vitamina D invadono gli scaffali e abbondano i messaggi che avvertono dell’importanza di prendersi cura delle ossa di fronte allo stile di vita sedentario tipico del XXI secolo. Tuttavia, uno sguardo al passato dell’umanità smonta le credenze comuni. E se la fragilità ossea fosse antecedente all’ascensore, al telelavoro e al divano? Un nuovo studio archeologico, pubblicato sulla rivista Science Advances, mette in discussione ciò che pensiamo delle nostre ossa e dimostra che questa condizione è antica quanto la civiltà stessa.

Un fenomeno che attraversa i millenni

L’analisi di scheletri di epoche diverse rivela che la fragilità ossea trascende la vita moderna e costituisce una caratteristica antica e universale. Intere generazioni hanno attribuito la responsabilità dell’indebolimento osseo alla sedentarietà e alle abitudini contemporanee.

Tuttavia, un’ampia ricerca archeologica su scheletri umani degli ultimi 9.000 anni dimostra che la debolezza delle ossa è un fenomeno inerente all’umanità fin dal Neolitico.

La ricerca, condotta da Vladimír Sládek e da un team internazionale di antropologi, ha studiato 1.881 scheletri adulti provenienti da siti archeologici sparsi in Europa. Gli scienziati hanno esaminato omeri, femori e tibie, considerando sia la loro forma esterna che la loro struttura interna, con particolare attenzione alla resistenza meccanica della sezione trasversale dell’osso. Il loro obiettivo era comprendere i processi di invecchiamento osseo: se vi fosse una perdita di densità, modifiche strutturali e come questi cambiamenti influenzassero la capacità di sopportare il peso e gli impatti.

I risultati indicano che, nonostante i cambiamenti radicali negli stili di vita – da agricoltori e pastori neolitici a abitanti urbani preindustriali – l’invecchiamento strutturale delle ossa è rimasto sorprendentemente simile nel corso dei millenni.

Né la transizione verso l’industria né l’abbandono della caccia hanno modificato in modo significativo il modo in cui le ossa perdevano forza con l’età. Come hanno spiegato i ricercatori, la perdita di resistenza strutturale dipende da processi biologici profondamente radicati nell’evoluzione umana e non tanto dallo stile di vita.

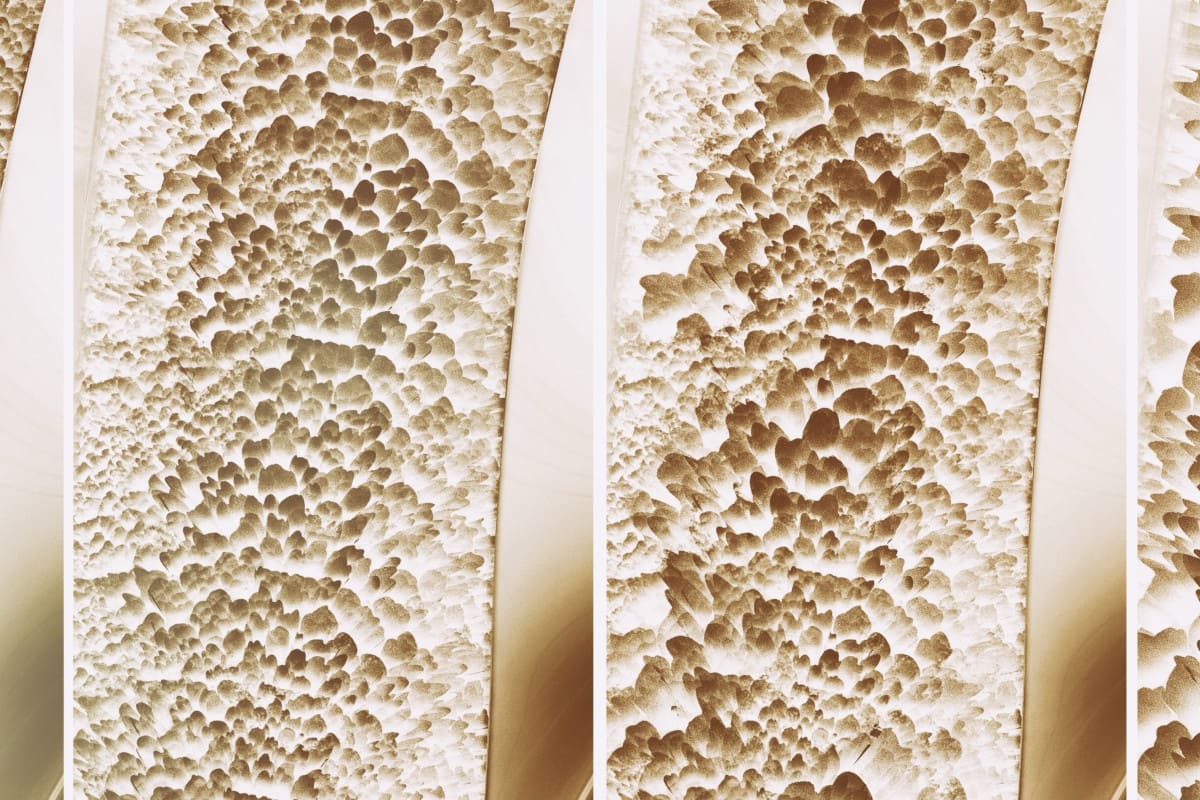

In termini biologici, l’organismo cerca di contrastare la perdita di massa ossea attraverso un meccanismo chiamato apposizione subperiostica, che aumenta il diametro esterno dell’osso attraverso la generazione di nuovo tessuto osseo.

Questo processo cerca di compensare l’espansione della cavità interna dell’osso, associata all’invecchiamento dovuto al riassorbimento osseo interno. Tuttavia, i risultati mostrano che questo meccanismo è insufficiente: la crescita esterna non riesce a bilanciare la perdita interna, il che comporta una progressiva debolezza della struttura ossea.

L’adolescenza, fase chiave per la salute delle ossa

Uno degli aspetti più rilevanti identificati dal team di Sládek è il momento in cui lo scheletro raggiunge la massima forza: durante la crescita postnatale, in particolare nell’adolescenza. La formazione di ossa robuste e di dimensioni ottimali in questa fase aumenta le possibilità di mantenere la salute ossea durante la vita adulta. Al contrario, uno sviluppo insufficiente durante l’infanzia e l’adolescenza rappresenta un fattore di rischio di deterioramento osseo in età matura.

Lo studio ha anche rivelato differenze apprezzabili tra i sessi e i tipi di ossa. Le donne, in particolare a livello di omero e tibia, hanno subito una maggiore perdita di resistenza ossea con il passare degli anni. Inoltre, fin da giovani, presentavano ossa meno robuste rispetto agli uomini, il che aumenta la loro vulnerabilità al processo di invecchiamento osseo.

Al contrario, il femore, l’osso più resistente del corpo, ha mostrato una maggiore capacità di conservare la sua forza nel corso della vita, sia negli uomini che nelle donne. Questi dati indicano che l’invecchiamento osseo colpisce in modo diseguale le diverse parti dello scheletro e sottolinea la particolare vulnerabilità degli arti superiori, un’informazione rilevante per comprendere malattie come l’osteoporosi, che colpisce maggiormente le donne e interessa in modo eterogeneo diverse regioni del corpo.

Attività fisica e origine evolutiva della fragilità ossea

Contrariamente a molte supposizioni, il livello di attività fisica delle popolazioni studiate – dalle più attive durante il Neolitico alle più sedentarie dell’età moderna – non ha alterato in modo sostanziale il modo in cui le ossa invecchiano.

Le donne presentano una maggiore vulnerabilità alla perdita di resistenza ossea, specialmente a livello di omero e tibia

Anche nelle società caratterizzate da un lavoro fisico estenuante, la perdita di resistenza ossea con l’età era simile a quella rilevata in epoche più recenti. Secondo gli autori, l’attività fisica può contribuire al mantenimento della massa ossea, ma non costituisce una difesa infallibile contro l’usura causata dal tempo.

Le implicazioni di questi risultati per la medicina sono significative. Riconoscere che la fragilità ossea è una caratteristica intrinseca dell’essere umano e non una conseguenza esclusiva della vita moderna può motivare nuove strategie di prevenzione di malattie come l’osteoporosi. Il rapporto sottolinea l’importanza dello sviluppo infantile e adolescenziale come fase cruciale per costruire ossa resistenti al passare del tempo.

Da un punto di vista storico, questa ricerca guidata da Sládek evidenzia il valore della bioarcheologia come strumento per comprendere le attuali sfide della salute umana. Studiare l’evoluzione della fragilità ossea nel corso della storia non solo permette di smontare le ipotesi sul sedentarismo contemporaneo, ma fornisce anche indicazioni essenziali per preservare la salute ossea nelle generazioni future.

In questo modo, la fragilità ossea si conferma come una costante nella storia dell’umanità, legata al processo evolutivo e biologico della specie, la cui conoscenza approfondita può essere fondamentale per migliorare la salute presente e futura.