Nell’ultima sala del Museo Luigi Rolando di Anatomia Umana, a Torino, Italia, un’urna di vetro riposa tra le tibie di uno scheletro. Contiene il cervello di Carlo Giacomini, scienziato vissuto nel XIX secolo che chiese che il suo organo fosse conservato ed esposto. Lo fece con una tecnica di conservazione che lui stesso sviluppò e perfezionò. Così, i suoi resti si trovano nello stesso museo in cui ha svolto le sue ricerche per anni.

Anatomia del male: una collezione di 800 cervelli che ha messo in discussione la biologia della criminalità

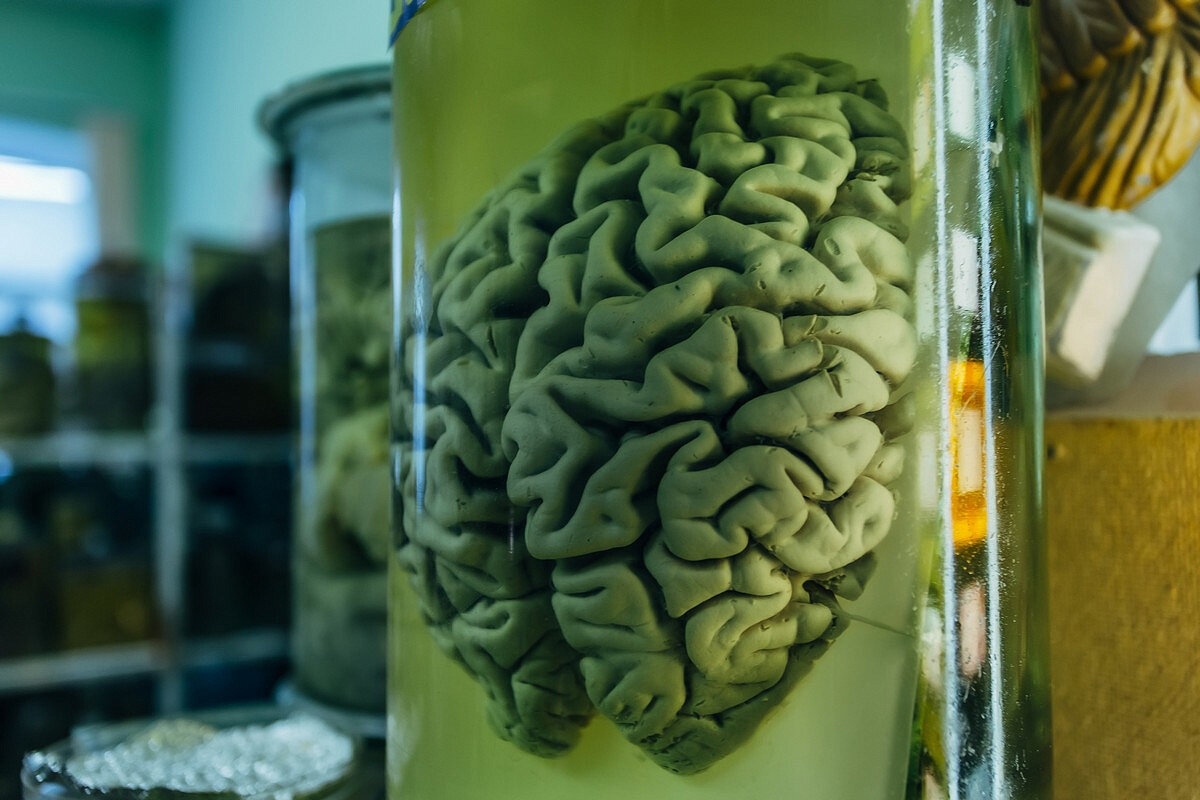

Secondo i registri del Museo Luigi Rolando, Giacomini ideò un nuovo metodo per evitare il rapido deterioramento del cervello. La tecnica prevedeva l’uso di composti come cloruro di zinco, glicerina e acido nitrico. Il museo stesso espone più di 800 cervelli umani preparati con questo processo. Tra questi ci sono esemplari contrassegnati come “cervelli di criminali”.

Secondo fonti storiche raccolte da Atlas Obscura, il lavoro di Giacomini si sviluppò in un’epoca di dibattiti sul rapporto tra cervello e comportamento. A quel tempo, teorie come la frenologia e il positivismo criminologico stavano guadagnando terreno. Queste sostenevano che la forma del cranio o del cervello determinasse la propensione a determinati comportamenti. Cesare Lombroso, collega italiano di Giacomini, sosteneva che la criminalità fosse ereditaria e identificabile negli organi.

Lombroso si rivolse a Giacomini per ottenere cervelli che servissero da prova per le sue teorie. Gli organi provenivano da ospedali o carceri, secondo la documentazione diffusa sul sito web ufficiale del museo. Il problema era mantenere il cervello in condizioni adeguate per l’analisi. Per questo motivo, Giacomini sviluppò il suo metodo chimico dettagliato. Come sottolinea Giacomo Giacobini, attuale direttore scientifico del museo, la preparazione consentiva osservazioni affidabili ed evitava deformazioni.

Tuttavia, le ricerche di Giacomini non confermarono le tesi di Lombroso. Secondo Nature, Giacomini concluse che non c’erano chiare differenze anatomiche tra il cervello delle persone con precedenti penali e quello delle persone senza tali precedenti. Le sue scoperte, tuttavia, furono ignorate ai suoi tempi. Parte della comunità scientifica cercò di delegittimarlo, accusandolo falsamente di rifiutare la teoria dell’evoluzione.

Il metodo di Giacomini fu utilizzato in modo limitato in Italia e perse validità con l’avvento di tecnologie come l’angiografia digitale. Dopo la seconda guerra mondiale, la comunità scientifica scartò le idee di Lombroso per il loro legame con il razzismo scientifico, come ha spiegato ad Atlas Obscura la storica Cristiane Augusto. A poco a poco, la prospettiva di Giacomini ha guadagnato forza.

Oggi, la neurocriminologia analizza se alcune aree cerebrali influenzano l’impulsività o il controllo della rabbia. Adrian Raine, autore di The Anatomy of Violence, sostiene che alcune alterazioni cerebrali possono aumentare la propensione alla violenza. Tuttavia, Giorgio Gristina e Jaime Arlandis, del Champalimaud Center, ritengono che il cervello cambi con l’ambiente e che non esistano destini biologici immutabili.

L’eredità di Carlo Giacomini, conservata in una teca a Torino, rappresenta un punto di svolta nella storia delle neuroscienze. Il suo lavoro continua a generare dibattiti sull’influenza della biologia e dell’ambiente sul comportamento. Il museo che espone il suo cervello mantiene viva la domanda sulla vera natura delle persone.